En lo alto de la sierra alicantina, entre montañas escarpadas y casas blancas que miran al vacío, está Guadalest. Un pueblo famoso por su castillo medieval, por sus miradores, por su improbable cantidad de museos. Pero entre todos ellos hay uno que sorprende, y hasta incomoda: el Museo de la Tortura.

El lugar ocupa una casona de más de tres siglos. Puertas de madera, escaleras estrechas, suelos que crujen con cada paso. Una ambientación perfecta para lo que guarda adentro: más de setenta instrumentos de tortura, piezas privadas reunidas a lo largo de los años, venidas de distintos países de Europa.

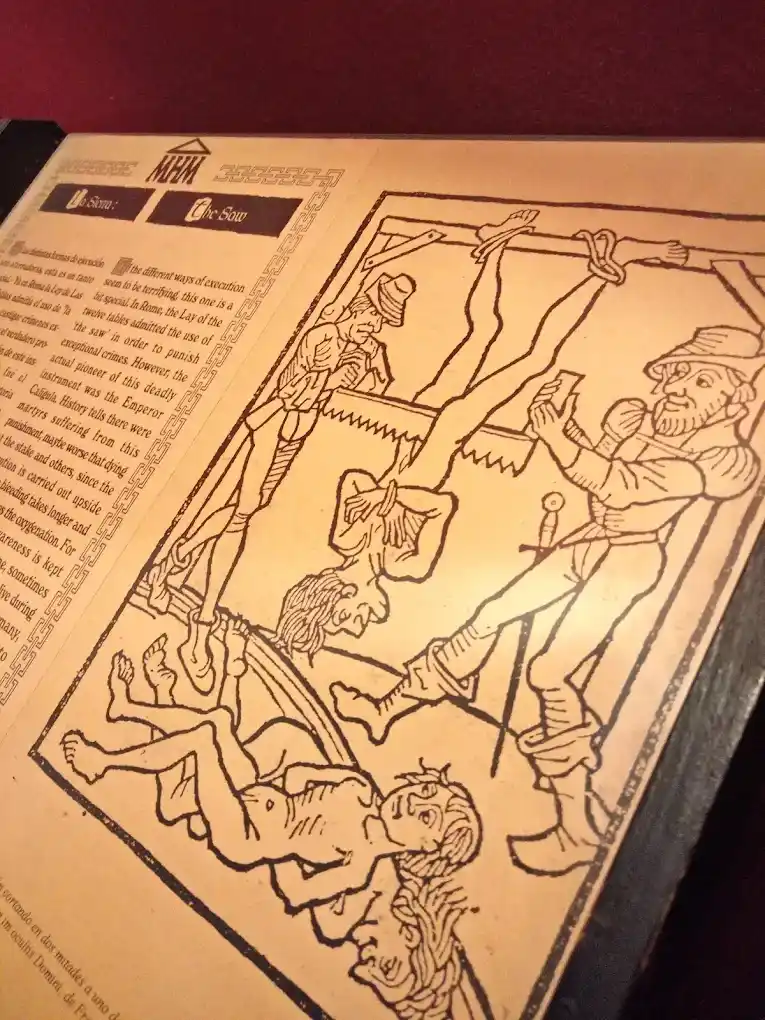

Cada objeto está acompañado de una explicación, en castellano y en inglés. No es solo el artefacto, es también la historia que lo rodea: los métodos de la Inquisición, la violencia institucionalizada de la Edad Media, la manera en que el castigo se convertía en espectáculo.

Ahí están las jaulas colgantes, donde los prisioneros morían lentamente de hambre y sed. El barril de escarnio, usado para humillar borrachos. El potro, que arranca con los romanos y atraviesa siglos de interrogatorios. Y los cinturones de castidad, símbolo de la obsesión por controlar el cuerpo de las mujeres.

La experiencia es breve —unos treinta minutos—, pero intensa. Quienes lo visitan hablan de una sensación difícil de sacudirse. Porque no es solo mirar piezas antiguas. Es confrontar un pasado brutal, y preguntarse qué tan lejos estamos de él.

El precio de la entrada es modesto: 4-5 euros. No suele haber multitudes. Y aunque la iluminación en algunas salas sea tan tenue que obliga a encender la linterna del móvil, todo parece calculado para reforzar la atmósfera inquietante.

El recorrido termina con una mezcla extraña de emociones: fascinación, repulsión, alivio. Afuera, el pueblo sigue siendo pintoresco, luminoso, casi festivo. Pero adentro, en esas habitaciones de madera y piedra, lo que queda es otra cosa: un recordatorio incómodo de hasta dónde puede llegar la crueldad humana.