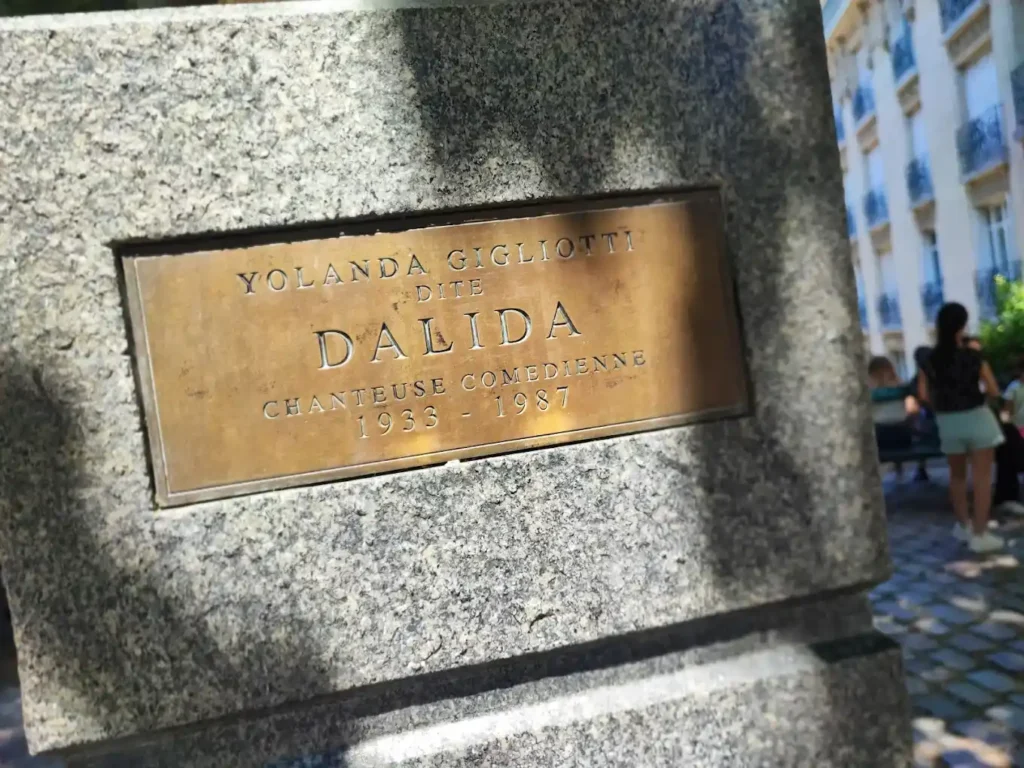

En una esquina de Montmartre, al final de una calle adoquinada que parece hecha para turistas, hay una plaza pequeña. Apenas un claro entre árboles, bancos y casas antiguas. Y en el centro, un busto de bronce.

Es Dalida.

Desde 1997, esta escultura ocupa el corazón de la Place Dalida (Plaza Dalida). Fue colocada diez años después de su muerte, como homenaje a la cantante que vivió a pocos metros de allí, en una casa elegante de la rue d’Orchampt. El busto —elegante, altivo— está inspirado en sus mejores años. La mirada firme. El cuello alargado. El cabello ondulado cayendo hacia los hombros. Una belleza clásica, casi sagrada.

Pero basta acercarse para notar algo extraño.

El busto está desgastado. No todo. Solo una parte. La más íntima. La más visible. Los senos, brillantes, pulidos como si fueran oro. En contraste con el resto del cuerpo, más oscuro, envejecido por el tiempo.

La razón no está escrita en ninguna parte, pero se sabe. Se ha vuelto tradición.

Los turistas llegan, posan para la foto… y frotan el busto. Siempre en el mismo lugar. Porque dicen que trae suerte. Especialmente en el amor. Nadie sabe exactamente cuándo empezó. Ni quién fue el primero. Solo que con los años, el gesto se volvió costumbre. Ritual. Broma.

Para algunos, es un juego inofensivo. Para otros, una falta de respeto.

Los vecinos, acostumbrados al silencio de la plaza, observan con resignación. A veces con fastidio. Dicen que se ha perdido el espíritu del homenaje. Que el bronce ya no honra a la artista, sino que la convierte en atracción de feria.

Pero la escultura sigue ahí. Imperturbable. Mirando al frente. Cargando con la historia, con la leyenda… y con las manos de miles de desconocidos.